いろいろな「世界〇〇の日」がありますが、今回は7月14日の「世界チンパンジーの日」について。

野生チンパンジー研究の第一人者、ジェーン・グドール博士(イギリス)が初めてタンザニアのゴンべ渓流国立公園を訪れた日にちなんだそうです。

1960年のこと。ずいぶん古い話ですが、ここから野生のチンパンジーの長期研究が始まったとのこと。

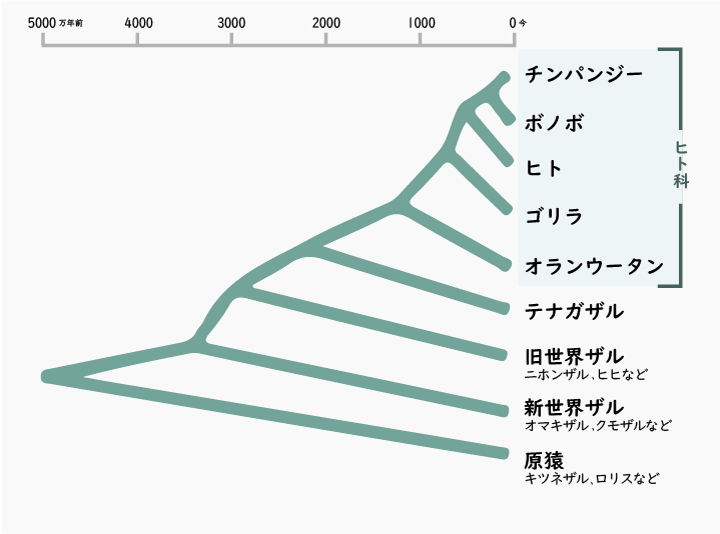

ところで、多くのみなさんは、我々人間の生物学的分類、学名は、「霊長目ヒト科ホモサピエンス」だということを目にしたり耳にしたことがあるのではないでしょうか。

では、我々ヒトと遺伝子が98.8%も一致!しているといわれるチンパンジーの分類はご存じでしょうか?

はい、「霊長目ヒト科チンパンジー」なんだそうです。なんとヒト科でした!

(引用元:京都大学野生動物研究センター 熊本サンクチュアリ)

そんな導入から始まった、京都市動物園の「世界チンパンジーの日イベント・~チンパンジーの昼ご飯を作ってみよう~」に参加してきました。

ちょっとした座学のあと

(引用元:京都市動物園飼育員ブログ)

こんな食べ物を手ごろな大きさ(人間が食べる時とさほど変わらない程度)に包丁でカットして

木の枝や消防ホース、麻袋や段ボール箱に挿したり入れたりします。

「消防ホースの中に入れて縛るって、なんの意地悪?」と思われる方もおられるでしょうが、これはここ最近世界的に動物園で取り入れられている「環境エンリッチメント」という飼育手法のものです。

「なるべく本来の野生に近い生活を再現する」こと考えると、例えば簡単に食べ物が手に入るのはおかしい。彼らは一日の大半を、食料を探し、採取し、食べているので、こういった手間のかかる採食行動を引き出すための工夫なのです。興味がわいた方、他の動物園・動物でも環境エンリッチメントを取り入れているので、調べてみてください。

作ったチンパンジーの昼ご飯は、飼育員さんたちが放飼場内に設置。人間と入れ替わりに入場したチンパンジーが、我々の苦労も知らず、あっさりと、おいしいものから食べていました。

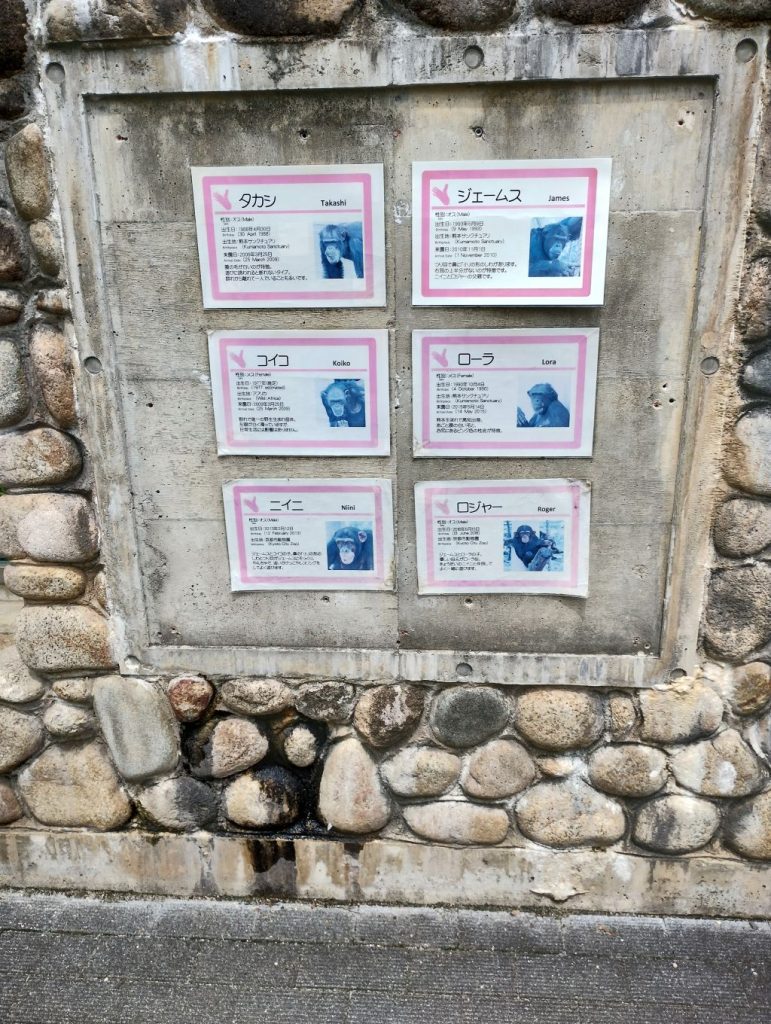

京都市動物園には、現在大人オス2頭、大人メス2頭、子供2頭の、計6頭のチンパンジーが暮らしています。この中で、メスの1頭が野生由来、あとは動物園生まれです。野生由来の個体は、寝床のベッドを作るのが上手で、その子供も上手にベッドを作ることが出来るそうですが、他の大人はからっきしダメなんだそうです。子供の頃に、作り方を覚えないと、一生ベッドは作ることが出来ないままらしいとのこと。

(ちなみに、チンパンジーは毎日ベッドを作って寝ます。)

家族の紹介をして、締めたいと思います。